Logik mit Gernot Blümel und immer Ärger mit der Vernunft

Gegen Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und Virus-Schwurbler hilft auch Vernunft alleine nicht – und dann erklärt sich auch noch Gernot Blümel.

Ich mache gerade die nächste Ausgabe des Journal Ahnungslos fertig und eines der Themen, das im Heft nur punktuell Platz hat, wird gerade in diesen Wochen immer lauter: Wie kann es sein, dass Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, deep state-Schwurbler, Alternativ-"Wissenschaftler" und andere Sonderlinge ernstlich so viel Gehör finden? Wie kann es sein, dass sie auch in Politik und Medien ihren Platz finden und als ernsthafte Optionen auftreten – nach all den Jahren der Vernunft und Aufklärung? Wissen wir es denn nicht schon seit 250 Jahren besser?

Ich fürchte, diese Frage ist ebenfalls schon mindestens 250 Jahre alt.

Aufklärer-Battles

Wie man auch im 18. Jahrhundert schon um die richtige und wahre Aufklärung stritt

Das späte 18 Jahrhundert war eine Blütezeit wissenschaftlicher und populärer Zeitschriften, die Wissen sammelten, neu organisierten, manchmal im Stil der Enyzklopädisten konservierten, manchmal in abenteuerliche Formen wie Fortsetzungsromane verpackten. Wenn man heute in den Archiven blättert (die Bestände vieler Bibliotheken sind schon zu einem großen Teil digitalisiert) stellt man fest: Auch damals tobten wütende Kämpfe um Vernunft und die wahre Aufklärung. "Die Aufklärer", die wir heute so harmonisch romantisierend zusammenfassen, haben viele Grabenkämpfe ausgetragen. Im Zentrum standen dabei – wenig überraschend – die Vernunft und ihr richtiger Gebrauch.

Damit sind wir schon zwei Problemen auf der Spur: Leistet die Vernunft allein etwas? Oder anders gefragt: Muss (oder kann?) die Vernunft allein arbeiten, um vernünftig zu sein? Und woher kommt eigentlich die Vorstellung, dass Vernunft dabei hilft, der Wahrheit auf der Spur zu sein? – Dazu kann die Wissensoziologie viel sagen und dazu muss ich ein anderes mal mehr schreiben.

Das zweite Problem: Was ist das Kriterium für Vernunft, woran wird sie gemessen? Dazu können die Alten viel sagen.

Grabenkämpfe in Aufklärer-Journalen

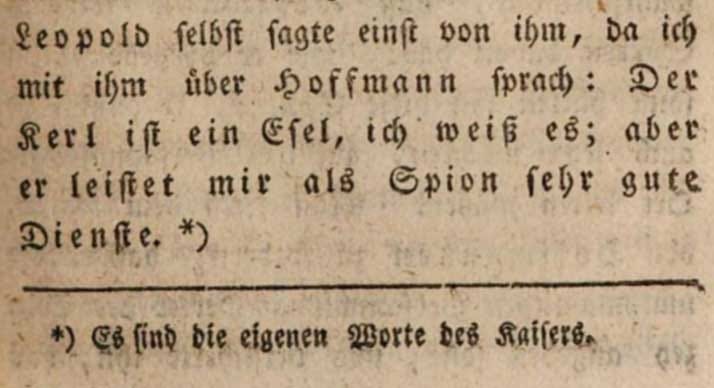

Beim Blättern in alten Zeitschriften finden sich viele Verwendungen des Begriffs "Aufklärung". Für jetzt halte mich mich an einen gewissen Leopold Alois Hoffmann, nicht etwa, weil er so originell oder wirkungsmächtig gewesen wäre, eher, weil er eine besonders österreichische Karriere hatte: Er kam in den 1780er Jahren mit Anfang 20 von Böhmen nach Wien, hatte damals einen ersten Gedichtband veröffentlicht und war wohl ein sehr hartnäckiger Netzwerker. Er wurde in eine Freimaurer-Loge aufgenommen, obwohl er dafür eigentlich noch zu jung war, betrieb ein eigenes Wochenblatt für Predigten-Kritik im Sinn der Aufklärung und ergattere schon 1785 – als 25jähriger – eine Professur für deutsche Sprache in Pest. Dort knüpfte er weitere Kontakte: Er betätigte sich als Konfident, Spitzel und Denunziant für die Polizei und schaffte es so 1790 an die Wiener Universität. Beliebt war er dort nie; von Kaiser Leopold II ist eine wenig schmeichelhafte Einschätzung überliefert: „Der Kerl ist ein Esel, ich weiß es; aber er leistet mir als Spion sehr gute Dienste.“ Hoffmann arbeitete auch nach dem frühen Tod Leopolds weiter für die Polizei, verlor ohne mächtigen Vertrauten aber schnell an Einfluss und Ansehen, wurde als nur 33jähriger bei halbiertem Gehalt pensioniert und zog sich ins intellektuelle Exil nach Wiener Neustadt zurück.

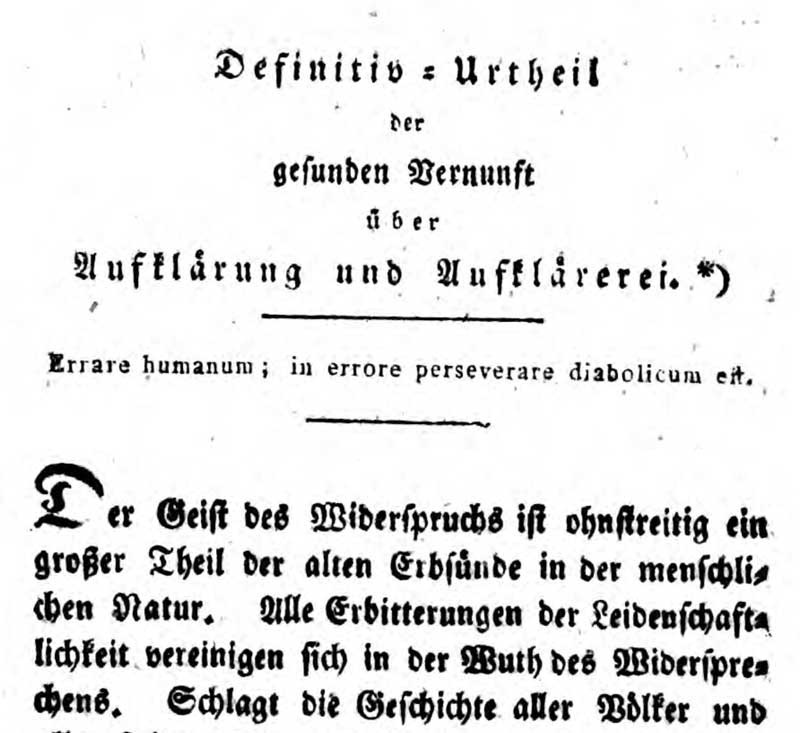

In den 1790ern gab er seine "Wiener Zeitschrift" heraus und wetterte dort gegen Aufklärung und Aufklärerei; 1793 erschien dort sein "Definitiv-Urtheil der gesunden Vernunft über Aufklärung und Aufklärerei".

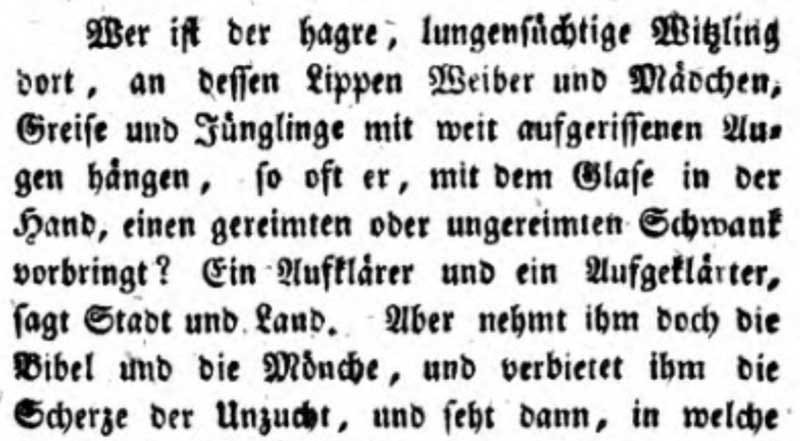

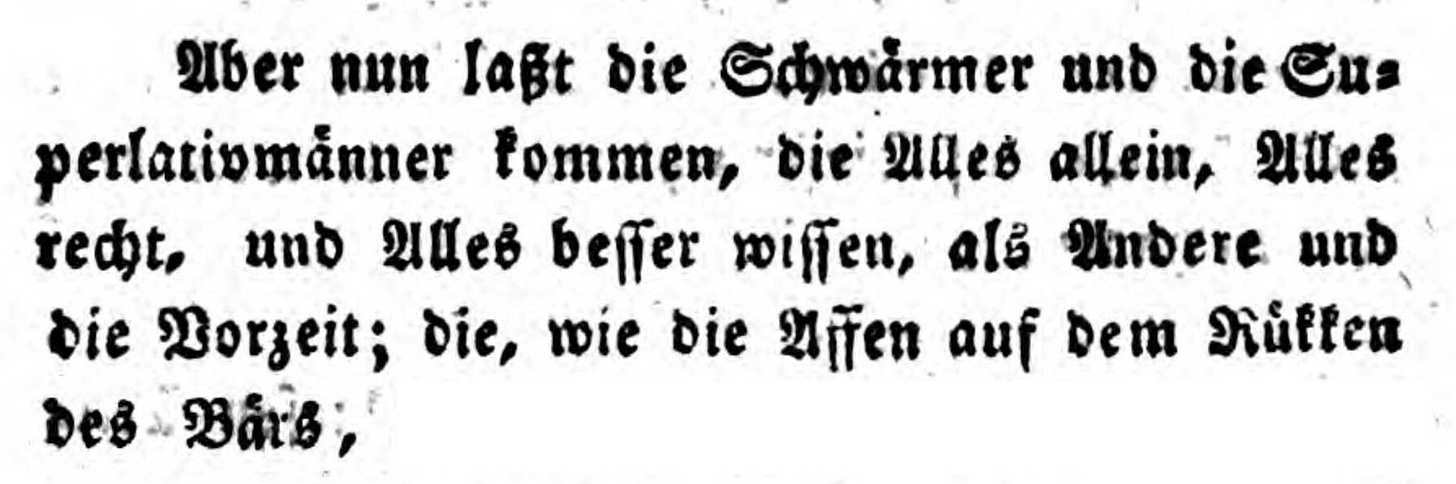

Der Text könnte von heute sein. Dabei ist er generisch auf Verschwörungstheoretiker, Leadership Coaches, Start up-Enthusiasten oder diverse Gruppierungen von Welterklärern anwendbar. Hoffmann prägt so schöne Begriffe wie "Superlativmänner" (1793! wie hellseherisch Zorn doch machen kann ...!), geißelte den grassierenden Widerspruchsgeist, diagnostizierte Wissensdurst als Problem und klagte über mangelnden Respekt jener, die alles infrage stellen wollten – die Vernunft habe doch schon alles geklärt.

Klingt befremdlich für einen Aufklärer? Dank seiner Unzufriedenheit und wohl auch aufgrund seiner Denunziantenkarriere hat sich Hoffmann von aufklärerischen Kerngedanken durchaus ein Stück entfernt; trotzdem ist er aber kein Sonderfall, der jetzt gegen seine eigene Geschichte wettert. Derlei Ausritte finden sich häufig.

Christoph Martin Wieland beispielsweise nahm sich auch kein Blatt vor den Mund und wetterte im Teutschen Merkur oft und gern gegen "schreibselige Knaben", "elende Schwätzer", "von Hunger und Eitelkeit angetriebene Autorwut" – und ganz besonders gegen die "Wienerische Aufklärung". (Hunger dürfte im übrigen für viele Akademiker diese Zeit der Antrieb gewesen sein, sich als Zeitschriften- oder gar Zeitungsschreiber zu verdingen, mit Begeisterung haben das – abgesehen von den Herausgebern - die wenigsten gemacht; aber auch dazu muss ich ein anderes mal mehr schreiben.)

Hat nicht die Avantgarde immer unrecht?

Wenn sich also der Zorn der Aufklärer gegen Aufklärung und Unvernunft zugleich richtet – waren das Boomer, die sich gegen eine Avantgarde ausgesprochen haben? Liest man als Mensch des 21. Jahrhunderts selektiv und bewertet dabei Dinge positiv, die damals schlicht ein NoGo waren? Ist das gar ein Hinweis darauf, dass die kritisierten Unvernünftigen, die auf ihre eigene, radikal-aufklärerische Vernunft beharrten und den Mainstream verspotteten, mehr mit heutigen Quer- und Selbstdenkern gemein hätten, als uns lieb ist? Sind "wir" Vernünftigen heute die Altmodischen, die nicht mehr nachkommen?

Sicher nicht (wobei das die Alten damals sicher genauso gesehen haben).

Aber einen Absolutismus durch einen anderen zu ersetzen und drauf zu vertrauen, dass die Vernunft allein es schon richten wird, das macht halt auch keinen Sinn. Und die Wahrheit liegt nicht mal in der Mitte – sie ist nur ein bisschen komplizierter.

Die späte Rache der Vernunft

Während spekulative Philosophen nach den ersten Aufklärungs-Jahrzehnten noch um Systeme, Vernunft und Rechtfertigungskonzepte gestritten haben, haben Naturwissenschaftler schon im 17. Jahrhundert Strategien des Experimentierens und wissenschaftlichen Raisonnierens aufgebracht. Wissenschaftshistoriker wie Shapin und Schaffer gehen sogar so weit, das Entstehen des wissenschaftlichen, faktenorientierten Diskurses als Folge des englischen Bürgerkriegs zu sehen: Nach langen blutigen Auseinandersetzungen waren Methoden gefragt, bei denen man nicht gleich aufs ganze gehen musste.

Wer mit absoluten Prinzipien und Vernunftordnungen argumentiert, hat entweder recht – oder nicht. Er oder sie argumentiert dabei auch mit Zwang – Dinge müssen ja den Gesetzen der Vernunft folgen.

Wer sich dagegen mit Experimenten und durch diese geschaffene Tatsachen beschäftigt, verfolgt eine weitaus zurückhaltendere Rhetorik. Er oder sie beschreibt einzelne Sachverhalte und Zusammenhänge, die immer noch interpretiert und unterschiedlich eingeschätzt werden können.

Es ist auch kein Zufall, dass der wissenschaftliche Diskurs in der Royal Society zu dieser Zeit wohlhabenden Gentlemen vorbehalten war: Die hatten nicht nur Zeit, Geld und Muße dafür, sie waren auch wirtschaftlich unabhängig und hatten es nicht notwendig, in ihre eigene Tasche zu argumentieren – im Gegensatz zu schnöden politischen Agitatoren. Die Schattenseite der Diskussion unter Gentlemen war übrigens: Hätte man einem dieser Gentlemen auf den Kopf zugesagt, dass er falsch liegt, dann hätte man sich wohl oder übel duellieren müssen. – Auch das war für Shapin und Schaffer mit ein Grund für die Regeln der wissenschaftlichen Diskussion, in der man vorsichtig entlang von Tatsachen argumentiert und Ergebnisse erst mal als Vermutungen formuliert.

Ist diese historische Zurückhaltung, die sicher immer noch nachwirkt, ein Grund dafür, dass Wissenschaft und Sachlichkeit zu ruhig untergehen und sich heute gegenüber anderen "Wissens"formen, die weniger Vorsicht und Zurückhaltung schlechter durchsetzen können? Dazu hat zuletzt Harry Collins gearbeitet, und ich habe anderswo darüber geschrieben ...

Es hilft jedenfalls wenig, bloß an die Vernunft zu appellieren. Dazu ist sie zu geduldig. Und dazu glauben zu viele, dass ausgerechnet sie die Vernünftigen sind.

Vernünftig sein zu wollen kann auch ein beschwerliches Hindernis sein. Das muss man immer wieder dann feststellen, wenn man diverse Politiker beim Wort nehmen möchte. Ein besonders schönes Beispiel dazu hat eben erst wieder Gernot Blümel abgeliefert. Deshalb muss ich da auch noch ein paar Zeilen anhängen.

Vernunft als Fallensteller – Logikkurs mit Gernot Blümel

Es ist nicht möglich, dass ich x gemacht habe, weil ich sage, dass wir x nicht machen. Das ist geringfügig zugespitzt, Blümels Argumentation zu den gegen ihn und die ÖVP erhobenen Vorwürfen, die gestern zu einer Hausdurchsuchung bei ihm geführt haben.

Das ist eine interessante Konzeption von Möglichkeit, Notwendigkeit und Unmöglichkeit.

“Ist nicht möglich” - eine sinnvolle Aussage ist das nur bei sogenannten analytischen Sätzen, die einer notwendigen Logik folgen. Es ist nicht möglich, dass ein Kreis Ecken hat, denn dann wäre er kein Kreis mehr, weil nur etwas ohne Ecken ein Kreis sein kann. Es gibt aber sehr wohl Objekte mit Ecken. Über die Existenz von Ecken ist damit also noch nichts gesagt.

Synthetische Sätze haben es da schon etwa schwieriger. Möglich und unmöglich sind Worte, die Notwendigkeit heraufbeschwören: Was unmöglich ist, kann nicht sein, unabhängig von konkreten Umständen. Ob synthetische Urteile unabhängig von konkreten Umständen sinnvoll möglich sind, ist umstritten.

Deshalb hat Blümel auch konkrete Umstände und Bedingungen ergänzt: Es sei unmöglich, dass die ÖVP Glückspiel-Spenden angenommen habe, weil man erstens das nicht tue, weil man zweitens die Spendenliste veröffentlich habe (das eine war ein Zettel mit ein paar Zeilen, das andere eine Aufstellung von Wahlkampfspenden für Kurz, die zur Zeit übrigens offline ist) und weil zweitens der Rechnungshof das überprüft habe. Das erste Argument hat nur punktuelle Gültigkeit, das ist zweite nichtssagend, das dritte schlicht falsch.

Der Rechnungshof darf die Berichte von Parteien nur entgegennehmen und bestenfalls nachrechnen, ob die angegebenen. Zahlen mathematisch korrekt behandelt wurden – Nachfragen oder gar Prüfungen vor Ort sind dem Rechnungshof nicht erlaubt (man könnte hier auch sagen: sind ihm nicht möglich. Es handelt sich zwar auch nicht um eine logische Unmöglichkeit, aber als öffentliche Institution tut sich der Rechnungshof wohl etwas schwer dabei, erstens gezielt Gesetze zu verletzen und zweitens eine Partei zu etwas zu zwingen. In diesem Fall würde ich die Formulierung "Es ist nicht möglich" gelten lassen; lieber wäre mir (aus der Perspektive des Rechnungshofs): "Es ist uns nicht möglich").

In diese Berichte kann man also gefahrlos alles reinschreiben; "Schmex" wäre ebenfalls ein ausreichender Inhalt, der keiner fachlich-sachlichen Überprüfung unterzogen werden dürfte.

Wenn Blümel also mit diesen Argumenten sagt, es sei nicht möglich, dass die ÖVP Glücksspiel-Spenden bekommen habe, dann sagt das so viel über die Existenz von Glücksspiel-Spenden an die ÖVP, wie die Feststellung der Unmöglichkeit eckiger Kreise über die Existenz von Ecken aussagt: nichts.

Was eine solche Formulierung aussagt, ist dagegen der Wille, von der sachlichen Ebene auf eine normative Ebene zu kommen. Die Sachfrage ("Gab es Spenden?") wird nicht beantwortet, stattdessen wird in den Raum gestellt, dass die Frage unsinnig ist – als sei es eine Frage nach eckigen Kreisen. Damit stehen statt einer simplen Sachfrage ("Gab es Spenden?") plötzlich mehrere vielschichtige normative Themenkomplexe im Raum: Was ist eine Spende? Hat die ÖVP eine Spendenselbstbeschränkung? Funktioniert sie? Ist es unangemessen, das Funktionieren dieser angeblichen Selbstbeschränkung in den Raum zu stellen? Macht es Sinn, darauf hinzuweisen, dass Teile der ÖVP (in der Person von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka) nachweislich überhaupt kein Problem mit Glücksspielgeld haben? Soll man über die Schwächen des Parteienfinanzierungsgesetzes und fehlende Rechnungshofbefugnisse reden?

Gernot Blümel hat soeben in einem zweiten Pressegespräch noch mal nachgelegt. Er war besser frisiert als gestern und auch etwas besser aufgelegt. Er konnte doch noch Spenden an ein paar konkrete Vereine ausschließen und er will alle klagen, die ihm widersprechen.

Der grantige Leopold Alois Hoffmann hat auch dazu etwas zu sagen:

Gut, das ist heute etwas länger geworden. Ich werde mich auch wieder kürzer fassen. Darüber ist wenigstens jetzt auch schon das Journal in Druck; wer es im Süpermarkt bestellt, bekommt auch noch, so lange der Vorrat reicht, das brandneue Sneak Preview-Heft von Michael Liberatores Splatter-Comic “Bauer” dazu.

Heft 2 wird im Mai erscheinen.